(1.湖北省赤壁市茶产业发展局,赤壁 437300;2. 湖北省农业科学院果树茶叶研究所/湖北省农业科技创新中心果茶分中心/湖北省茶叶工程技术研究中心,武汉 430209;3. 湖北省农业科学院植保土肥研究所,湖北武汉430064;4. 咸宁市农业科学院,咸宁,437100;5. 湖北百米生物实业有限公司,咸宁,437100)

摘要:茶尺蠖是湖北省茶叶上常发的一种主要的食叶类害虫,目前推广应用杀虫灯、性诱杀等绿色防控技术对茶尺蠖进行防控已成为一种趋势,但采取化学农药来进行防治仍然是主要的一种防治措施。本文通过2015年,2016年,2017年连续三年在赤壁市对茶尺蠖早期性诱监测,总结赤壁市茶叶茶尺蠖发生规律和发生特点,并提出采用有效的绿色防控策略,以供生产管理参考。

关键词:茶尺蠖;发生特点;绿色防控策略

LEI Gai-xiang 1, WANG You-ping 3, LI Xin-hua 1, CHENG Fan-yang 4, TU Xiu-liang 4, LI Gang 5, ZHANG Jin-feng5, CHEN Xun2*

(1. Chibi Tea Industry Development Corporation, Chibi 437300, China; 2. Institute of Fruit and Tea, Hubei Academy of Agriculture Sciences/Fruit and Tea Division, Hubei Innovation Center of Agricultural Science and Technology/Hubei Tea Engineering and Technology Research Center, Wuhan 430064, China; 3. Institute of Plant Protection and Soil Science, Hubei Academy of Agricultural Sciences, Wuhan 430064, China; 4. Xianning Agriculture Academy of Sciences, Xianning, Hubei, 437100, China; 5. Baimi Bio-industrial Cooperation Ltd., Xianning, Hubei, 437100, China)

Abstract: Tea geometrid is one of the most principal leaf-eating pest and frequently occurs in Hubei province. The popularization and application of green control technology, such as insecticidal lamps, synthetic sex pheromone and so on, has become a trend for preventing and controlling of tea geometrid, however, the application of chemical pesticides is still a major prevention measures. In the present paper, we monitored the early sexual attraction of Tea geometrid in Chibi from 2015 to 2017 for three years, summarized its occurrence regularity and characteristics and put forward effective green prevention and control strategies in order to provide reference for production management.

Key words: Tea geometrid, Occurrence characteristics, Green prevention and control strategy

茶园许多昆虫的性信息素被相继鉴定和应用,茶尺蠖作为茶园主要害虫之一,性信息素诱捕效果较理想,同时性信息素作为新型测报工具,效果优于黑光灯[1]。目前性信息素主要作为一种防治手段来进行研究报道[2,3],对害虫的测报作用研究报道甚微,本文仅就茶尺蠖性信息素作为虫情测控的一种手段,分析当地茶尺蠖发生规律和发生特点,在此基础上提出针对茶尺蠖防治的绿色防控策略,以供茶叶生产管理参考。

(一)材料与方法

1.1试验地点

赤壁市万亩茶园生产基地,试验地分别位于十二连、砂子岭、益阳桥、新店等地,试验地为老茶园,试验品种为福鼎大白茶实生群体种,茶尺蠖历年发生较重,试验地各生产管理措施基本一致。

1.2诱杀器械

诱捕器使用湖北百米生物实业有限公司的湿式杀虫平台,性信息素诱芯使用北京中捷四方生物科技股份有限公司的橡皮头诱芯,诱芯的活性组分为Z3Z6Z9-十八碳三烯和Z3Z9-6,7-环氧-十八碳二烯等,每个诱芯活性组分含量10-50μ。

1.3试验方法

分两组进行试验:

第一组:于5月1日至5月31日,在每个试验地块设置3套诱捕器械诱杀茶尺蠖,每7天检查1次诱杀茶尺蠖总量,检查完后将虫口全部清理干净,并将平台加满水。

第二组:于5月8日至6月8日,在益阳桥茶园定点设置1套诱杀器械,逐日检查诱杀茶尺蠖数量,检查完后将虫口全部清理干净,并将平台加满水。

(二)结果与分析

2.1不同年份不同茶园诱杀数量结果

从表1可以看到,在同一地块不同年份之间茶尺蠖发生量差异较大,有的地块相差几十头,有的地块相差几百头;同样,在同一年份中,不同地块之间茶尺蠖发生量差异同样显著,有的发生量较少,只有几十头,有的发生量巨大,达到近千头。从多年的茶园实际发生观察中也可以证明这一点,有的局部地区受茶尺蠖严重为害,甚至将茶树食成光杆,临近茶园却几乎不为所害。

表1 不同年份不同茶园诱杀数量

| 年份 | 诱捕器设置地点 | |||

| 新店茶园 | 益阳桥茶园 | 十二连茶园 | 砂子岭茶园 | |

| 2015年 | 34 | 567 | 340 | 886 |

| 2016年 | 78 | 824 | 704 | 770 |

| 2017年 | 55 | 299 | 174 | 327 |

注:5月1日-5月31日共30天,3套平均

2.2不同年份不同时段诱杀结果

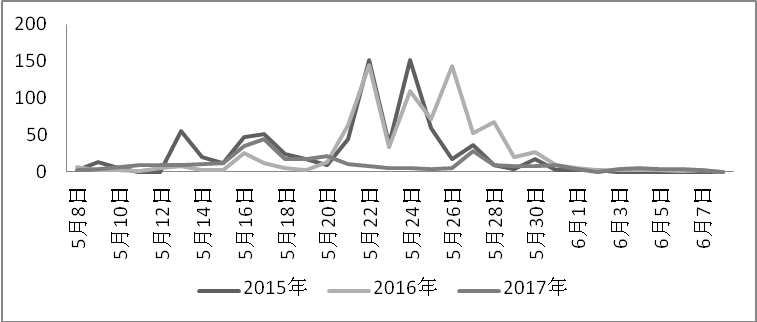

由图1可以看到,2015年和2016年诱捕量相当,但2017年诱捕量显著下降,也同样表明同一地块不同年份之间茶尺蠖发生量差异较大的特点。2017年蛾羽化盛期主要集中在5月下旬,在5月上旬和5月中旬呈现两个小高峰,这一点在不同年份之间表现一致,表明茶尺蠖发生盛期在不同年份之间差异不大,但发蛾期持续时间长达26-31天,表明了第一代茶尺蠖发生就不整齐,这一结果与茶尺蠖前三代发生较为整齐的认识稍有差别[4]。

图1 益阳桥茶园不同年份定点连续诱杀数量

图2 诱捕茶尺蠖效果

(三)茶尺蠖绿色防控策略

赤壁产茶历史悠久,是青砖茶和米砖茶的主产地之一,茶尺蠖常年发生量均较大[5],为防治该虫,打药次数及投放占全年总量的80%以上,以往在防治茶尺蠖过程中,茶农往往都是多次频繁的进行普打,不仅造成了农药的极大浪费,也造成较高的茶叶农残,赤壁市自2013年开展绿色防控以来,减少了化学农药的投放量,农药残留得到改善,但不顾茶尺蠖自身发生特点而盲目进行防治的情况依然存在,为提高绿色防控措施的高效,提出以下防控策略。

3.1 挑治前三代,不同茶园区别对待

茶尺蠖由于发生代数多达6-7代,而前三代往往发生量相对较轻,为害不严重,许多茶农见虫就普打,既造成了农药的滥用,又引起了后三代的虫量暴发,而前三代如果完全不防治可能有助于虫量的累积,后期难以控制。为减少化学农药使用量,又避免杀伤天敌,应重视对前三代进行挑治。茶尺蠖前两代发生量一般较小,发生量小时主要呈集团分布,不同地块之间发生量差异大,此时对发虫中心进行挑治,将同时提高农药利用率及防效,对茶叶农残影响较小,对天敌影响小。

3.2 加大推广可持续防控技术

可持续防控技术包括农业技术、太阳能灯诱技术、性诱技术、引入天敌技术等。赤壁茶园茶尺蠖发生不整齐,对虫害进行挑治适于在幼虫发生盛期进行,但盛期前后通常还有其它虫态存在,可加大杀虫灯、性信息素诱捕技术产品的投放,控制成虫发生量,在害虫卵期,还可引入赤眼蜂等天敌对害虫卵进行控制。

3.3加大性诱技术对虫情进行测报的力度

茶尺蠖性信息素诱芯技术较为成熟,诱捕效率高,优于黑光灯,更易操作,目前生产实际中应用该技术测报较少,主要通过茶园实地查虫及灯光诱杀,专业性要求较高。由于性诱的单一性,害虫极易识别,一般的茶农均能掌握。应大力推广性诱技术对茶尺蠖的测报,使虫情发生情况早知道,早预防。

参考文献

[1] 陈德凡,赵丰华,任红楼等. 昆虫性信息素在信阳茶园中的应用效果初报[J]. 河南农业学报, 2011, 40(10): 96-98.

[2] 王永模,戈峰,刘向辉等. 应用性信息素迷向法防治茶毛虫的田间试验[J]. 昆虫知识, 2006, 43(1): 60-63.

[3] 戈峰,陈小飞,王常平等. 茶毛虫性信息素对茶毛虫防治效果研究[J]. 茶叶科学, 2002, 22(2): 115-118.

[4] 张汉鹄,谭济才编著. 中国茶树害虫及其无公害治理. 合肥:安徽科学技术出版社,2004,11.

[5] 朱琳琳,雷该翔,李新华等. 赤壁市茶产业发展现状与展望[J].中国茶叶加工,2016(4):32-34.